Tesis y Otros Documentos

Tesis y Otros Documentos

Tesis y Otros Documentos

Tesis y Otros Documentos

Blog

Blog

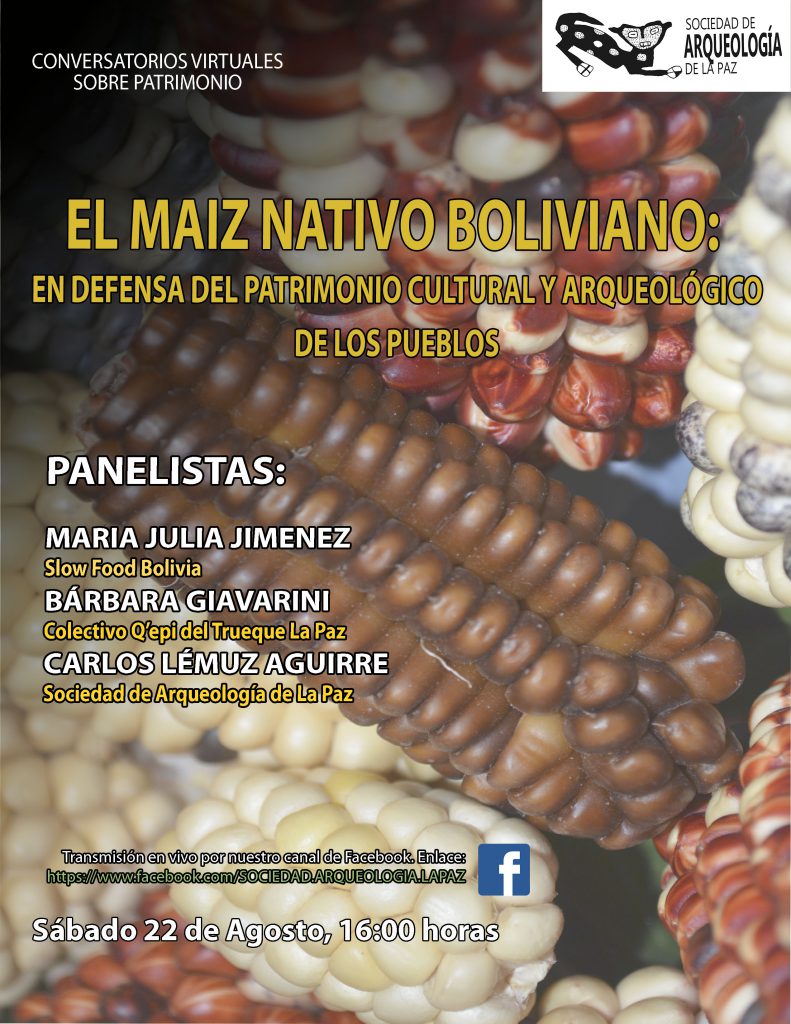

La SALP organiza un conversatorio en torno a la…

Tesis y Otros Documentos

Tesis y Otros Documentos

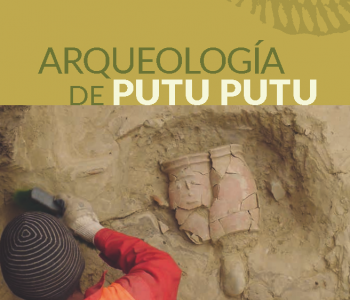

Ocupación prehispánica y Manejo de Recursos en el Valle…

| Por Carlos Lémuz Aguirre y Karina Aranda Alvarez |

Blog

Blog

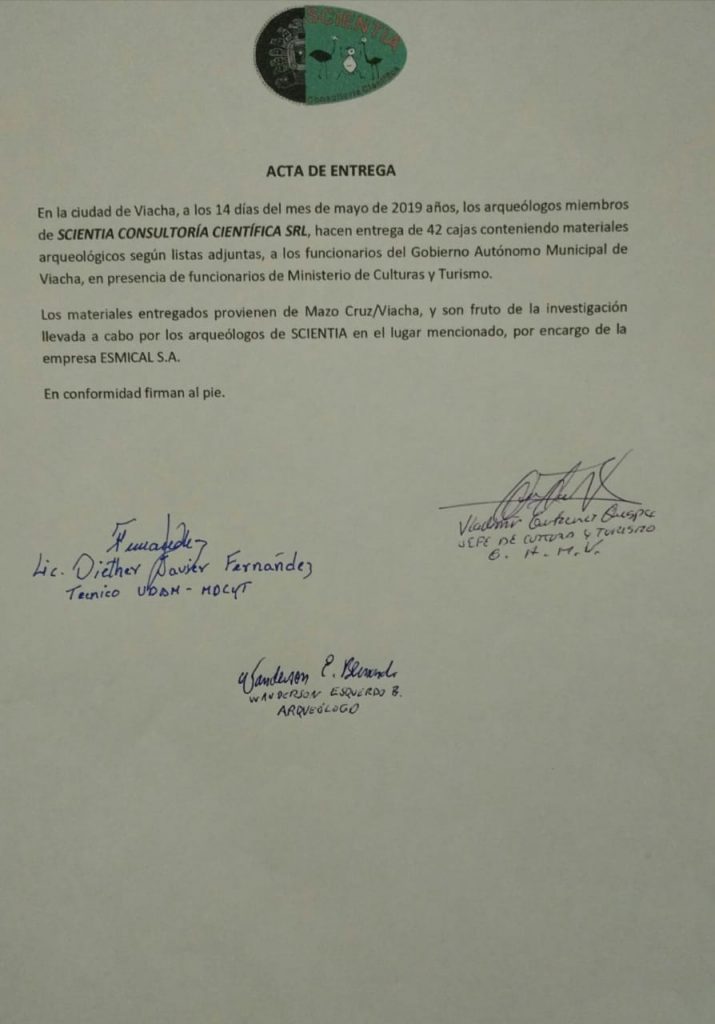

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS RESCATADOS EN MAZOCRUZ Y CHACOMA (VIACHA) FUERON…

Hoy miércoles 14 de mayo del 2019 se hizo efectiva la entrega del material arqueológico rescatado de la extraordinaria cámara funeraria Inca pacaje encontrada en los predios de una concesión minera cedida para la explotación a ESMICAL S.A. El acto de entrega estuvo supervisado por técnicos del Ministerio de Culturas y Turismo, personal del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha y los arqueólogos responsables del proyecto dirigido por Wanderson Ezquerdo de la empresa consultora Scientia S.R.L., cuyo Director el arqueólogo Jedú Sagárnaga también estuvo presente.

Fueron entregadas 42 cajas bajo una revisión exhaustiva, a fin de que sean almacenadas en un depósito especial que el Gobierno Municipal de Viacha dispuso para tal efecto. Se espera que en el corto plazo, se construya o habilite una sala museográfica con instalaciones que cumplan con las condiciones de conservación, seguridad y gestión técnica que posibilite exhibir los resultados materiales del hallazgo, así como contar aspectos sobre su importancia para la arqueología y el pasado prehispánico de los pueblos de Viacha.

Se espera que estos bienes cuenten con la seguridad y el cuidado necesarios en el lugar donde fueron depositados, entendiendo que la UDAM del MDCyT ha demandado todas las medidas de seguridad y conservación que requieren este tipo de materiales (orgánicos e inorgánicos).

Blog

Blog

NUEVA REUNIÓN DE LA SOCIEDAD DE ARQUEOLOGÍA DE LA…

Entre el 19 y 20 de julio del 2018 se llevará a cabo la VI Reunión de la Sociedad de Arqueología de La Paz, en su 12vo aniversario de creación. El evento se desarrollará en el Salón Max Portugal de las carreras de Arqueología – Antropología de la Universidad Mayor de San Andrés, que queda en el Edificio nuevo de Ciencias Sociales, detrás del Edificio Monoblock. Están abiertas las inscripciones para asistentes. En esta ocasión se presentarán los últimos avances de investigación arqueológica en Bolivia y una mesa de discusión sobre el rol que juega la academia en arqueología con relación a la sociedad.

Han comprometido su participación investigadores socios de la SALP, investigadores independientes y personalidades destacadas en el ámbito arqueológico, entre ellos Dante Angelo de la Universidad de Tarapacá, John Janusek de la Universidad de Vanderbilt, Juan Villanueva de la Universidad de San Andrés, Karina Aranda, Carlos Lémuz, Roxana Pérez, Javier Mencias, Sabrina Alvarez y Eleana Maldonado de la Universidad Mayor de San Andrés – Sociedad de Arqueología de La Paz; José Capriles de la Universidad de Pensnsylvania, Sergio Calla y Roger Cossio de la Universidad Mayor de San Andrés, además de Guido Valverde investigador genetista de la facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés.

Blog

Blog

La puesta en vigencia de un nuevo reglamento de…

Recientemente ha sido aprobado un «Reglamento de Autorizaciones para trabajos arqueológicos en obras públicas y privadas del Estado Plurinacional de Bolivia», cuyo contenido y forma de elaboración ha sido fuertemente cuestionado, tanto por la Sociedad de Arqueología de La Paz, autoridades de la Carrera de Arqueología y Antropología de la Universidad Mayor de San Andrés y una parte importante de la comunidad de arqueólogos que trabajan en consultoría con este tipo de proyectos. La falta de una socialización previa, los errores legales y técnicos, así como el posible daño al que se expone el patrimonio con este nuevo reglamento, son los puntos que mayor preocupación y debate han traído a la comunidad arqueológica universitaria, pues gran parte de éste desencuentro ha sido ventilado en los escenarios universitarios.

Dos eventos con la misma temática, pero con distintas ópticas han «casualmente» coincidido en implementarse la primera semana de abril. Uno organizado por el Centro de Estudiantes de la Carrera de Arqueología y la docente a cargo del laboratorios de Zooarqueología de la Carrera de Antropología -Arqueología; y otro similar organizado por el OPCA y un grupo de consultores en arqueología de contrato. La presente comunicación se centra en resumir y analizar ambos eventos desde una mirada estudiantil, para como corolario formular algunas conclusiones y cuestionamientos que contribuyan a continuar con un necesario debate, al cual todos los arqueólogos y estudiantes deben sumarse, pero desde una opinión informada, crítica y académica.

Evento 1

El 2 de Abril del presente se llevó a cabo un seminario organizado por el Observatorio de Patrimonio Cultural Arqueológico (OPCA) sobre la temática de la llamada “Arqueología de Contrato”. El seminario estaba dirigido a los estudiantes de la carrera de Arqueología y para ello invitaron a expositores profesionales consultores en arqueología de contrato, como Sergio A. Calla Maldonado (Altrove Srl), Maria del Pilar Lima Torres y Jedu Sagarnaga (Scientia SRL).

Las exposiciones tenían el objetivo de mostrar la perspectiva del arqueólogo profesional en un ámbito laboral que involucra diferentes instancias con los cuales el arqueólogo debe relacionarse, por un lado la empresa que lo contrata para cumplir una exigencia legal; por otro las autoridades territoriales competentes (Gobiernos autónomos municipales, departamentales e indígena originario campesino), y finalmente, la autoridad sectorial central competente (MDCyT).

Se planteó que en los hechos, algún sector ve el trabajo del arqueólogo como si fuera “enemigo de la empresa”, esto porque depende del profesional el hacer el trabajo exploratorio, elaborar un informe para las autoridades competentes y liberar el área por donde se ejecuta la obra de la manera más expedita posible, respondiendo a los tiempos estipulados por las empresas (constructora, caminera, minera u otras), pero también a las expectativas del estado de proteger y documentar rigurosamente el patrimonio municipal, departamental o nacional . Este aspecto lleva a que dependa absolutamente del arqueólogo el cumplimiento de la obra dentro de una serie de plazos muy estrictos, o si se diera el hallazgo de un sitio considerado patrimonial o arqueologicamente importante, se podría reevaluar el proyecto inicial y definir nuevos plazos que ayuden a cumplir con los protocolos de protección correspondientes.

Otro aspecto abordado en las charlas de los conferencistas, fue el proceso que debe conocer un arqueólogo al momento de realizar un trabajo de este tipo, que va desde el lugar dentro del grupo de trabajo en el que los consultores se hallan, hasta las distintas medidas que se toman al momento de hallarse con un sitio arqueológico. Tambien explicaron de manera sinóptica, como la evaluación de impacto y las gestiones que deben hacerse, etc.

De manera general los expositores ayudaron a dilucidar las dudas que podrían tener los estudiantes sobre el tema, tanto en lo teórico – conceptual como en lo operativo. Lo primero que se expuso fue el ámbito legal en el que se enmarcan las acciones del arqueólogo: Las leyes bolivianas sobre patrimonio arqueológico. En esto se incluyeron a las leyes laborales, las normas de seguridad, la Ley de pensiones y otras pertinentes.

Evento 2

A la misma hora y en un espacio contiguo, se llevó a cabo un segundo evento denominado «Seminario sobre Investigación Arqueológica versus Arqueología de Contrato», cuya duración fue de dos días, teniendo como expositores a las siguientes personas: Vélia Mendoza (Encargada del laboratorio de Zooarqueología de la Carrera de Arqueología y ex funcionaria de la UDAM), Irene Delaveris (Consultora conservadora de la UDAM y docente invitada de la Carrera de Arqueología), Victor Plaza (Arqueólogo consultor del MDCyT), José Luis Paz (Jefe de la UDAM del MDCyT), Ruden Plaza (Técnico de la UDAM y docente de la Carrera de Arqueología) y Ruben Mamani (Consultor independiente y ex funcionario de la UDAM).

La mayoría de las exposiciones intentaron resaltar la visión fiscal de cómo debe proceder un arqueólogo en un contrato, cuales son los protocolos a seguir según los lineamientos de la UDAM, desde los trámites burocráticos, el registro, la conservación de las piezas y los resultados, marcando la diferencia que existe con respecto a estudios de investigación arqueológica, como se la entiende desde la academia. Las exposiciones sirvieron para introducir a los estudiantes sobre cómo se entiende la investigación y el trabajo en Arqueología de Contrato, probablemente desconocidos para muchos de los estudiantes de primeros semestres. En el segundo día se abordó el contenido del Reglamento de autorizaciones, de la distribución del mercado de trabajo (calificado como monopolio de algunos consultores), la determinación de un sitio arqueológico, la permanencia de los consultores en campo mientras se desarrolla el trabajo, entre otros.

Por el título del seminario existía la impresión que el seminario expondría los pros y contras de lo que significa la Arqueología de Contrato, que se cuestionaría el nombre que se le da, las visiones que se tienen sobre ella y que se terminaría con una especie de debate lo cual resultaría interesante, pero tomó otro camino y se la abordo con una perspectiva diferente, que también resultó enriquecedora, desde la experiencia de los estudiantes que asistieron.

Arqueología de contrato, posiciones críticas

Desde hace mucho tiempo la arqueología de contrato ha generado repercusiones y amplios debates en el concierto de la arqueología académica a nivel mundial, sin ir más lejos en el TAAS (Teorías Arqueológicas de América del Sur) realizado por última vez en nuestro país el 2016, mostró un amplio manejo de la temática. Una de las disertaciones más resaltantes fue la del Dr. Cristóbal Gnecco, quien manifestó que la arqueología de contrato promueve la modernización, donde la arqueología entra en una fase corporativa, traducida en una relación «descarada» con el capitalismo, que los arqueólogos de contrato se convierten en cómplices de la destrucción del patrimonio, que la arqueología de contrato obra en acuerdo con el desarrollo, y que muchos piensan que este desarrollo es inevitable. Que no existe claridad sobre la arqueología de contrato y que lo que se dice de ella es lo siguiente:

- Amplía el mercado de trabajo para los arqueólogos.

- Expone el entendimiento del pasado y genera nuevo conocimiento.

- Salva el patrimonio.

- Educa y salva el pasado en peligro.

Sobre las anteriores premisas, Gnecco manifestó que los arqueólogos de contrato no cuestionan la arqueología de contrato, lucran con ella, se convierten en cómplices, no sé profundiza en la ética, que la arqueología de contrato habla en términos de responsabilidad social de las empresas, que la arqueología de contrato es un señuelo para distraer a la arqueología académica, que el asunto final no es el registro arqueológico sino la liberación de suelos.

Está problemática viene resultando ser más compleja si tomamos en cuenta el contexto en el que se desarrolla la arqueología de cada país. La discusión que explico más arriba resultó en un largo debate, donde muy pocos arqueólogos bolivianos se manifestaron. Actualmente todos defienden lo que creen a bien, pero existe la carencia de un debate donde se generen ideas o emerjan claras posiciones respecto al tema, donde no sólo estén involucrados arqueólogos, sino también las comunidades, instituciones, empresas, gobierno y pueblo en general.

Por último, volviendo a aquella charla, del debate que se produjo en el TAAS, Gnecco no sólo se decantó por criticar a la arqueología de contrato, también propuso: mejores estándares para llevarla a cabo, publicaciones abiertas, democratización del mercado, regulaciones severas. Algo así como lo que muchos opinan que el reglamento de excavaciones en arqueología debiera reflejar.

La arqueología de contrato desata cuestionamientos respecto a la idoneodad ética de los consultores, debido a que son directamente pagados por las empresas, las cuales están obligadas a cumplir con sus deberes legales impuestos por las leyes 1333 y 530. Este hecho hace que el arqueólogo consultor sea frecuentemente centro de la crítica del medio académico de investigación «pura». A esta observación interpelatoria se añaden otros factores importantes; el primero y principal es el escaso tiempo que las obras de ejecución que se da a los proyectos, generalmente considerados como insuficientes para la realización de un trabajo campo completo, es decir que se asume que no se trabaja con una metodología y técnica óptima para la recuperación de toda la información contenida en los substratos arqueológicos. Otro aspecto observado tiene que ver con las dificultades de acceso a información y tiempo limitado para hacer una exhaustiva revisión de antecedentes que permitan contextualizar el ámbito del proyecto. Mucho más cuando las normas vigentes asumen que todo territorio cuenta con antecedentes de investigación arqueológica (ver artículo 1 del Nuevo Reglamento de Autorizaciones), lo cual no es real. Lo cierto es que la presión de tiempo de las grandes obras civiles es muy fuerte y tienen su efecto sobre la eficiencia y suficiencia del proyecto respecto a los objetivos de proteger y conservar el patrimonio arqueológico.

En nuestro contexto la arqueología de contrato esta visibilizándose desde hace un buen tiempo como una posibilidad cierta de trabajo para los futuros profesionales, cuya formación no esta diseñada para este tipo de intervenciones, pues demandan otro tipo de metodologías y conocimientos específicos, como los que rigen los estudios de evaluación de impacto ambiental, los estudios de evaluación de impacto arqueológico y fundamentalmente las leyes y reglamentos que rigen el trabajo arqueológico.

El pasado 25 de Marzo, el periódico Página Siete publico 12 observaciones efectuadas por la Sociedad de Arqueología de La Paz (SALP) sobre el Reglamento de Autorizaciones para trabajos arqueológicos en obras públicas y privadas del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgado por el Ministerio de Culturas mediante Resolución Ministerial 20/2018 del pasado 18 de enero, advirtiendo sobre graves problemas conceptuales, incongruencias y ambigüedades legales que ponen en peligro al patrimonio arqueológico.

Revista Nuevos Aportes

Blog

Blog

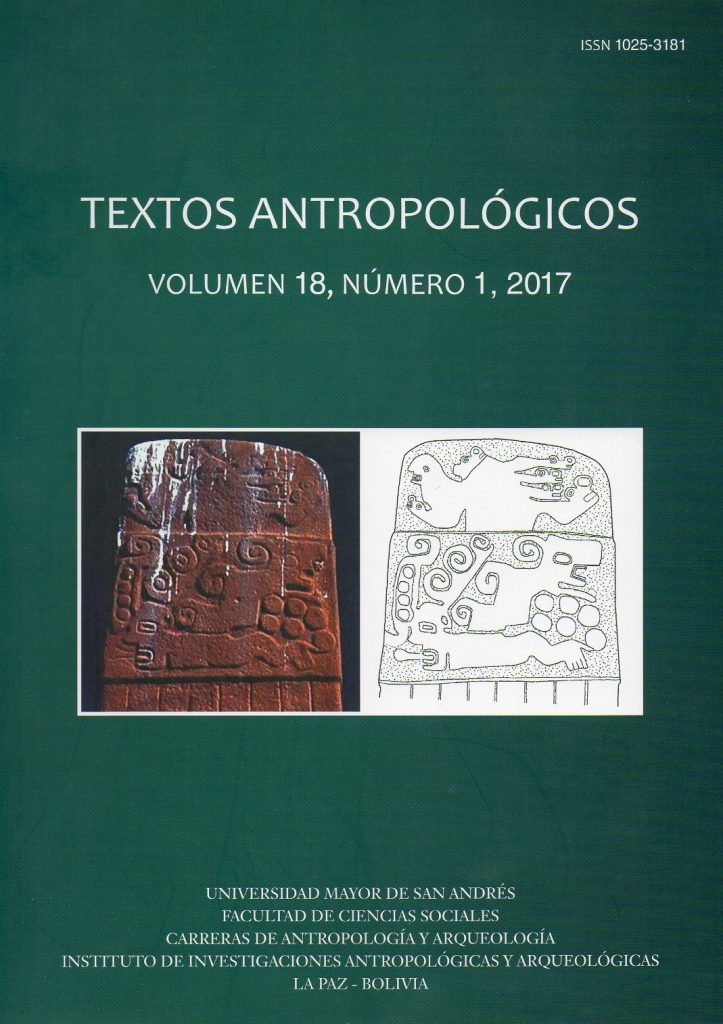

TEXTOS ANTROPOLÓGICOS Volumen 18, Número 1, 2017, se publica…

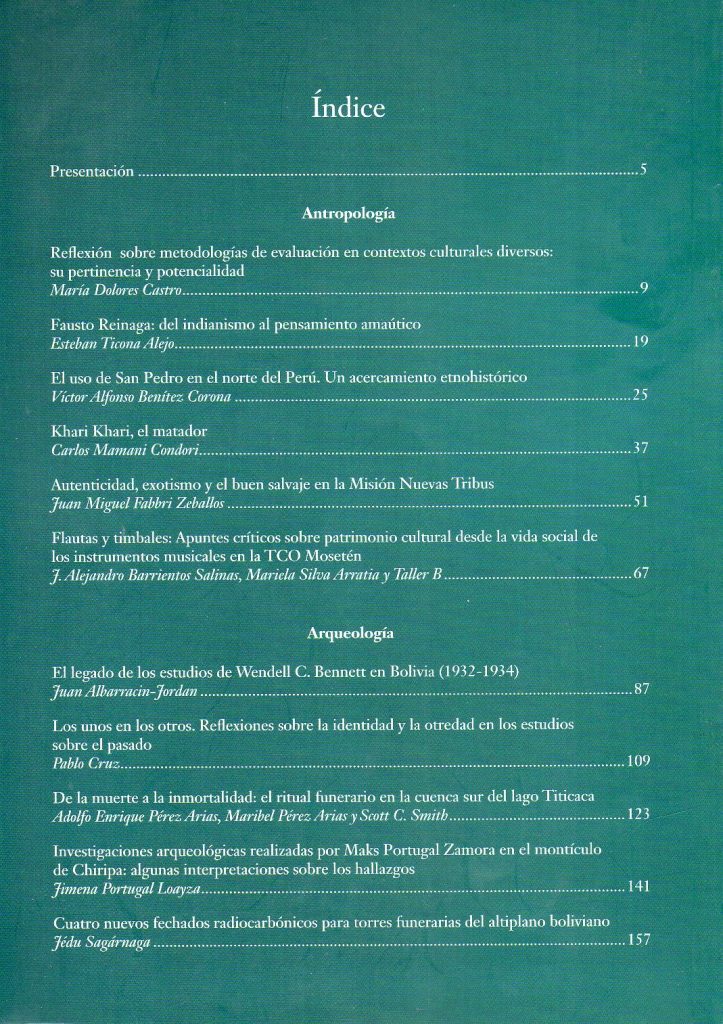

Con mucho entusiasmo y complacencia ha sido recibido el Volumen 18, Nº 1, 2017 de la Revista de Arqueología y Antropología TEXTOS ANTROPOLÓGICOS, editado por la Carrera de Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Su salida ha sido casi consecutiva a la publicación del Volumen 17, lo cual muestra una clara intensión de retomar la senda de dos publicaciones anuales como se había planificado cuando fue creada.

El Volumen trae 11 artículos muy interesantes y editados de manera muy profesional y meticulosa. Seis de ellos emergentes de estudios y reflexiones de carácter antropológico y cinco provenientes de estudios arqueológicos de gran importancia.

Abre la publicación un sintético artículo de María Dolores Castro que cuestiona los conceptos y las metodologías de investigación y evaluación de proyectos de desarrollo, que emplean por lo general el paradigma occidental para medir resultados, impactos y efectos en diferentes ámbitos de la vida de los pueblos originarios. La reflexión presentada abre un debate e instala una serie de preguntas que deben ser consideradas a la hora de emprender proyectos, establecer enfoques, definir indicadores y proponer metodologías para valorar el grado de éxito de un proyecto respecto de sus objetivos propuestos.

Un segundo artículo, trabajado por Esteban Ticona, retoma el análisis del aporte de Fausto Reinaga a la discusión y acción sobre el pensamiento político indígena en un segmento que vincula el pensamiento y realidad indígena con el patrimonio, la ancestralidad y el valor del saber y el hacer amaútico, como una ciencia que asume el rol de rescate y salvatage de la humanidad.

Victor Benitez Corona, Historiador de la INAH, México, elabora un artículo acerca del uso del Cactus San Pedro (también llamado localmente Achuma de La Paz), en rituales curativos del norte de Perú, basándose en estudios etnográficos, etnohistóricos y arqueológicos. Un trabajo muy interesante que abre el paso a mayores investigaciones desde las perspectivas arqueológicas y antropológicas.

Khari Khari el matador, es otro de los breves artículos que trae Textos Antropológicos 18, en él, su autor Carlos Mamani hace una semblanza histórica de la imaginería que sobre este personaje mítico existe en la literatura colonial, republicana y antropológica contemporánea. Su abordaje nos permite comprender un poco más sobre el rol que tuvo este mito en la vida cotidiana de nuestros pueblos.

El joven artista y antropólogo Juan Miguel Fabri presenta un análisis crítico y reflexivo en torno al papel que cumplió la Misión Nuevas Tribus en territorio boliviano, teniendo como instrumento un ejemplo el estudio del video Wayumi (2009), cuya valoración pasa por aspectos de autenticidad, exotismo, prejuicios, estereotipos del indígena y visión colonial, que todavía subsisten frente a la presencia de poblaciones indígenas en situación de aislamiento.

Cerrando la serie de artículos con mirada antropológica, se presenta el trabajo de Alejandro Barrientos, Mariela Silva y un colectivo de estudiantes de los cursos de Antropología Amazónica Chaco – Platense (2016 – 2017) de la Carrera de Antropología. Flautas y timbales: Apuntes críticos sobre patrimonio cultural desde la vida social de los instrumentos musicales en la TCO Mosetén, que aborda la discusión del concepto de cultura, su taxonomía y su aplicación dentro de las políticas públicas, estableciendo que tanto sus categorías como sus límites arbitrarios impiden su entendimiento integral , donde se superponen y relacionan aspectos esenciales de las manifestaciones materiales e inmateriales de la cultura y la sociedad, que son inseparables en su práctica y entendimiento. La música, los instrumentos musicales, la fiesta, el ritual y sus significados sociales y culturales son retratados bajo premisas ya discutidas pero con nuevos aportes que reavivan la discusión y el cuestionamiento a las convenciones actuales.

La sección arqueológica es inaugurada por el trabajo de Juan Albarracín Jordán, un excelente arqueólogo boliviano, cuya salida de las aulas universitarias de San Andrés, ha dejado un sentido vacío. El artículo de éste autor: “El legado de los estudios de Wendell C. Bennett en Bolivia (1932 – 1934)” describe las actividades y el contexto político, social y académico en el que el notable investigador norteamericano arriba a Bolivia con el objeto de realizar sus investigaciones.

Partiendo de una descripción histórica del panorama local y los antecedentes biográficos de Wendell C. Bennett previos a su llegada, el autor proyecta una secuencia muy bien explicada de su itinerario, sus hallazgos, sus logros y sus expectativas con descripciones muy poco conocidas en la literatura arqueológica. Albarracín Jordán, con éste artículo, hace una entrega por demás destacada, a la historia de la arqueología boliviana.

Pablo Cruz, Investigador del Instituto Interdisciplinario de Tilcara presenta un comprimido artículo en torno a la complejidad de estudiar las identidades poblacionales a partir de conjuntos de restos materiales aislados y a las simplificaciones gruesas y erróneas con los que la arqueología ha venido trabajando de manera dominante, sin considerar aspectos que las propias estrategias de supervivencia e interacción han delineado en las poblaciones prehispánicas y la dinámica de sus múltiples identidades económicas, sociales y políticas.

Como secuela de un trabajo presentado por Scott Smith el año 2009, que abordaba un hallazgo altamente complejo y desconcertante acaecido en las excavaciones de Khonkho Wankane, “de la muerte a la inmortalidad: el ritual funerario en la cuenca sur del Lago Titicaca” presentado por Adolfo Pérez, Maribel Pérez y Scott Smith, retoma el tema de las prácticas funerarias del Formativo Tardío para intentar explicar otro hallazgo, aparentemente emparentado, efectuado en la vecina población de Iruhito (Río Desaguadero), debido que sugiere la existencia de la creencia en la inmortalidad, teniendo como base la presencia de cubos ahuecados de cal y fragmentos de huesos humanos tratados con esta sustancia. Estas interpretaciones han sido recibidas con mucha cautela por la comunidad científica de arqueología, pero con ella se ha abierto un tema de discusión que demanda una mayor amplitud para entender las culturas prehispánicas y su noción de la vida y la muerte.

Los dos artículos de Jimena Portugal Loayza y Jedú Sagárnaga presentan nuevos datos acerca de antiguas investigaciones, cuyos resultados se ven complementados y enriquecidos. Jimena Portugal añade información inédita sobre las investigaciones de su abuelo Maks Portugal Zamora en el sitio templario de Chiripa, actualizando y revalorizando sus hallazgos e interpretaciones en torno a tan importante sitio.

Sagárnaga, aborda la relación entre las prácticas funerarias del intermedio tardío e Inca sobre la base de cuatro nuevos fechados radiocarbónicos obtenidos de contextos asociados a las torres funerarias de los sitios de Cóndor Amaya y Mikayani. Discute el hecho de que los incas copiaron o se apropiaron de la manera en la que los antiguos aymaras enterraban o disponían de sus muertos. Una de las observaciones efectuadas en el artículo es que la tendencia de los fechados hasta ahora, sugiere que las tumbas más antiguas estarían en la zona meridional, mientras que las más modernas se disponen al norte de la región.

Textos Antropológicos Vol 18-1, 2017 es una revista que concentra aportes significativos y de gran calidad a la investigación arqueológica y antropológica, además de reflexiones en torno a la investigación social que deben ser seriamente tomadas en cuenta.

Blog

Blog

Nueva Publicación de la Revista de Arqueología y Antropología…

En la segunda mitad de este año se estrenó el volumen 17 de la revista “Textos Antropológicos”, un trabajo a cargo del Instituto de Antropología y Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés. Este texto se divide en tres partes, la primera sección es Arqueológica, la segunda trata sobre “Avances de investigación” y por último una sección de temas Antropológicos.

A continuación una lista de temas arqueológicos que se tratan en la revista:

- Patrones de asentamiento en una comunidad fluvial Iruhito, un caso de estudio.

- El arte rupestre del rio San Juan del Oro.

- Paisajes chullparios: La visualización de las montañas desde las torres funerarias del Intermedio Tardío (ap. 1100-1450 d.C.) en el altiplano Carangas.

- Patrones de consumo cerámico en la Casa Sarabia durante la Colonia y la República.

- Cerámica formativa de Azari, Chuquisaca.

Mucho de los gráficos que se presentan en la revista son a blanco y negro, pero poseen una buena definición, la revista implica una gran inversión y apuesta por la investigación arqueológica en el país y el Instituto trata de que cada proyecto se concrete a bien.

Aunque no tengo entendido la forma en la que esta revista acoge los artículos para ser publicados en ella, si a solicitud o por convocatoria, animo a los investigadores a seguir y perseverar, ya que en varias ocasiones la información de proyectos muchas veces quedan en la sombra y no son sociabilizados, por lo que sugiero buscar otras vías para que esa valiosa información pueda ver la luz y no sólo buscar la publicación en físico. Otra cuestión también es la publicación estudiantil universitaria, que en esta revista no la he visto supongo por los requerimientos o parámetros que la misma tenga. Aun así eso no supone que las investigación estudiantil no exista, es más puedo asegurar que su número y calidad no son nada despreciables.

La revista de Textos Antropológicos volumen 17 se encuentra a la venta en la Biblioteca de Antropología y Arqueología del primer piso del edificio de la facultad de Ciencias Sociales.

Jhanneth Ramos Ponce

Blog

Blog

IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARQUEOLOGÍA AMAZÓNICA. Una valoración desde…

A dos meses de haberse llevado a cabo uno de los eventos más esperados de la arqueología amazónica en Bolivia, vemos como la misma pasó como lluvia efímera en el desierto. Hablamos del IV Encuentro Internacional de Arqueología Amazónica que se llevó a cabo en Trinidad – Beni, entre el 1º y 7 de octubre del presente año. Es por ello que no podíamos dejar escapar tal oportunidad sin contarles lo que fue, desde nuestra perspectiva universitaria.

Gracias al concurso que lanzó el Instituto de Antropología y Arqueología, cuatro alumnos de la carrera pudimos asistir a tal evento, ya que el premio a los mejores posters consistía en pasajes de avión al evento. La gobernación acomodó a los estudiantes en la residencia para deportistas. La tarde que llegamos, fuimos a exponer nuestros posters a la plaza, para poder interactuar con la comunidad trinitaria y explicarles la forma de prevenir la destrucción de Patrimonio Arqueológico, significado y valor que además tenía. Puedo decir que fue devastador, a nadie parecía interesarle, de los pocos transeúntes que se nos acercaron, la mayoría eran de la tercera edad, contándonos sus anécdotas y muy abiertos a lo que proponíamos, pero a la gente joven o adulta no le gustaba que le explicáramos nada, nos detenían con un “sé leer, gracias”. Nuestros posters se hicieron con un objetivo muy diferente a los posters científicos que se mencionaban en la convocatoria del IV Encuentro Internacional de Arqueología Amazónica, por ello se quedaron en la alcaldía y no los volvimos a ver (quién sabe qué pasó con ellos).

Los días pasaron en el auditorio con las diferentes exposiciones, en las conferencias magistrales estuvieron los doctores: Zulema Lehm, Heiko Prümers, Cristina Barreto, Sonia Alconini, Fabiola Silva y Clark Erickson. La concurrencia no era grande, en su mayoría la asistencia Brasileña era irrefutable, incluso en la residencia donde nos apostábamos, dos pabellones llenos de estudiantes brasileros y un francés, en nuestro pabellón que se componía de diez camas de dos pisos (veinte en total), sólo habíamos nueve estudiantes bolivianos, ocho de arqueología (tres eran egresados) y una de antropología, debo mencionar también otro compañero de arqueología que se encontraba en el pabellón donde estaban los estudiantes brasileños; junto a nosotros también estaba una estudiante brasileña y un egresado colombiano.

Las conferencias eran en su mayoría dadas en portugués (60%), el resto en español (30%) e inglés (10%), lo bueno es que existían traductores de los tres idiomas y uno podía dejar su identificación por un audífono para escuchar la traducción, lo malo fue que los traductores estaban agotados, hacían una maratónica y extenuante labor, creo que todos notamos eso y al menos yo lo valoré.

Algo muy interesante fueron los posters científicos expuestos en el hall del auditorio, emergente de los resultados de una convocatoria, donde si se dio oportunidad a los estudiantes para presentar su propuesta junto a sus docentes.

Las conferencias enfocadas en la arqueología amazónica congregaron muy pocos investigadores bolivianos, resaltamos así las exposiciones de Carla Jaimes Betancourt sobre “El futuro de la arqueología en los Llanos de Mojos”, Sonia Alconini con “Desarrollos regionales en las montañas tropicales de Bolivia y el Chaco: “Migración, Interacción social y el origen de la complejidad política”, Eduardo Machicado con “La Geoarqueología de San Ignacio de Moxos: Deforestación y manejo de los suelos en tiempos precolombinos” y Marcos Michel junto a Oscar Ramiro Castaño (estudiante de la carrera de arqueología de la UMSA) con “Revisión histórica de la arqueología del transecto: San Borja -Trinidad, Llanos de Moxos. Bolivia”. Hacemos una mención especial a la exposición sobre “Tejido de Paisajes/Mojos as a Landscape Nedwork” de John Walker y Nila Castillo (tesista del laboratorio de arqueobotánica en la carrera de arqueología UMSA).

Verdaderamente, fue una semana intensa, que transitó entre las conferencias, los almuerzos y las visitas a los sitios arqueológicos. Cuando visitamos Loma Salvatierra resultaba evidente estar en la presencia de un sitio importantes, dado que el material arqueológico predominaba en superficie, entre estos ralladores, que indicaban que el consumo de yuca debió ser primordial.

Hubo muchos temas interesantes, sobre todo las investigaciones brasileñas, presentadas de manera masiva, las cuales disfruté mucho, aunque sufrí por no tener la suficiente capacidad para entender el portugués como demandaba el encuentro, no obstante existir un traductor, que por efecto de su monotonía terminé agotada y somnolienta.

Un momento grato fue el Foro del martes tres de octubre, enfocado en el uso de la tierra del Amazonas, organizado por Umberto Lombardo, teniendo como panelistas a Crystal McMichael, Eduardo Neves y Carolina Levis. Las discusiones en los foros fueron relativamente suaves, pero una que otra con mayor intensidad.

Concluyendo, existe un sentimiento gratificante respecto de la experiencia, aunque hubiera sido de mayor provecho para el ámbito universitario si la participación de la carrera hubiese sido mayor. Más allá de la presencia de los expositores, sólo estuvieron presentes dos docentes como parte del grupo asistente: Carmen Díaz y Claudia Rivera. Con respecto a la carencia de participación de estudiantes de la carrera de antropología – arqueología, se menciona que no fueron suficientemente informados, más allá que los costos resultaban muy elevados, teniendo en cuenta los pasajes a Trinidad en bus y los gastos de alimentación por siete días, a ellos se sumaba el pago de inscripción.

Ciertamente el encuentro pasó y muchos estudiantes adujeron no estar enterados, aunque no se sabe si fue porque no le dieron la importancia que debían. Es también posible que la difusión no tuvo el alcance que se esperaba, pues la participación estuvo mediada por muchos factores en contra, ¿el poco interés de la carrera, del centro de estudiantes, la falta de comunicación y difusión quizá? Ustedes opinen; el próximo encuentro de Arqueología Amazónica será en tres años en Perú, por si quieren la referencia. Sugiero por último que si viajan a Trinidad no olviden pasar por el museo Ictícola, el de Botánica y el museo etnoarqueológico del Beni “Kenneth Lee”, en este último encontraran el material arqueológico de las investigaciones en Loma Salvatierra y Mendoza.

Jhanneth Ramos Ponce

Blog

Blog

RESEÑA DEL LIBRO: “INVESTIGACIÓN DE FAUNA PREHISPÁNICA DE SITIOS…

Sin duda, uno de los más grandes logros que ha tenido el Laboratorio de Zooarqueología de la Carrera de Arqueología en la Universidad Mayor de San Andrés, se resume en el libro “Investigación de fauna prehispánica de sitios arqueológicos de Bolivia”, un trabajo que conllevó tres años de investigación y que congrega información de los sitios arqueológicos de Markanasa, Kallamarka, Cantapa y Achocalla en el departamento de La Paz e incluyéndose también el de Pampa Aullagas en el departamento de Oruro.

Los autores que son cuatro, exponen y describen las investigaciones de estos sitios sobre los restos arqueofaunísticos en cinco capítulos, la edición estuvo a cargo de Plural editores y fue impreso el 2016. Los autores a los que nos referimos son: Velia Verónica Mendoza España, Mijael Franz Lahor Sillerico, María Salomé Cruz Flores y Alejandra Angélica Aramayo.